Dazi USA-Cina: lezioni storiche

La nuova ondata di dazi commerciali tra Stati Uniti e Cina, iniziata nel 2025 sotto la presidenza di Donald Trump, ha riacceso il dibattito sulle guerre commerciali e i loro effetti. Con tariffe che raggiungono il 145% sulle importazioni cinesi e contromisure di Pechino al 125% su prodotti americani, l’economia globale trema. Ma cosa ci insegna la storia sulle guerre dei dazi? Questo articolo analizza le esperienze passate per comprendere le possibili conseguenze del conflitto attuale.

Le guerre commerciali non sono una novità. Uno degli esempi più noti è la tariffa Smoot-Hawley del 1930, quando gli Stati Uniti imposero dazi fino al 60% sulle importazioni per proteggere l’industria interna durante la Grande Depressione. Il risultato fu disastroso: il commercio globale crollò del 66% tra il 1929 e il 1934, aggravando la recessione. I partner commerciali, come Canada ed Europa, risposero con dazi retaliatori, riducendo le esportazioni americane del 61%. La lezione fu chiara: i dazi protezionistici, se non calibrati, possono amplificare le crisi economiche anziché risolverle.

Un caso più recente è la guerra commerciale USA-Cina del 2018-2019, durante il primo mandato di Trump. Gli Stati Uniti imposero tariffe fino al 25% su 360 miliardi di dollari di beni cinesi, mentre Pechino rispose con dazi su 120 miliardi di dollari di prodotti americani, colpendo soprattutto l’agricoltura. Gli effetti furono misti: negli Stati Uniti, i consumatori pagarono 40 miliardi di dollari in più all’anno per beni importati, e gli agricoltori persero 12 miliardi di esportazioni, costringendo il governo a stanziare sussidi per 28 miliardi. Tuttavia, alcune industrie, come quella dell’acciaio, videro una crescita temporanea del 10% nell’occupazione. In Cina, l’export verso gli USA diminuì del 13%, ma Pechino accelerò la diversificazione commerciale, rafforzando i legami con l’Asia e l’Africa.

La storia evidenzia tre lezioni principali. Primo, i dazi aumentano i costi per i consumatori. Nel 2018, i prezzi di beni come elettronica ed elettrodomestici negli Stati Uniti crebbero del 3-5%, un fenomeno che si ripete oggi con un aumento del 4,2% nei prezzi dei prodotti cinesi nel 2025. Secondo, le catene di approvvigionamento globali soffrono: durante la guerra del 2018, il 30% delle aziende multinazionali ha dovuto riorganizzare le proprie filiere, un processo costoso che si sta ripetendo, con ritardi nelle consegne di componenti elettronici stimati al 20%. Terzo, le ritorsioni sono inevitabili. Nel passato, come oggi, la Cina ha risposto con dazi mirati e restrizioni su risorse strategiche, come i minerali rari, fondamentali per il 90% della produzione di batterie e semiconduttori.

Un altro insegnamento storico è che le guerre commerciali raramente raggiungono gli obiettivi dichiarati. Negli anni ’80, gli Stati Uniti imposero dazi del 100% sulle motociclette giapponesi per salvare Harley-Davidson. Sebbene l’azienda sopravvisse, il Giappone spostò la produzione negli USA, aggirando i dazi, e i consumatori pagarono prezzi più alti. Analogamente, i dazi attuali mirano a rilocalizzare l’industria americana, ma solo il 2% dei posti di lavoro manifatturieri è tornato negli Stati Uniti dal gennaio 2025, mentre le piccole imprese hanno tagliato 50.000 posti nel commercio al dettaglio.

Le guerre commerciali hanno anche un impatto geopolitico. Durante la disputa del 2018, la Cina rafforzò l’iniziativa Belt and Road, investendo 200 miliardi di dollari in infrastrutture globali per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Oggi, Pechino sta consolidando alleanze con Russia e Iran, mentre limita l’accesso a materiali critici, spingendo paesi come Australia e Cile a colmare il vuoto. Questo suggerisce che i dazi, anziché indebolire l’avversario, possono accelerare la riconfigurazione delle alleanze globali.

Tuttavia, la storia offre anche esempi di successi limitati. Negli anni ’90, gli Stati Uniti usarono la minaccia di dazi per aprire i mercati giapponesi e sudcoreani, ottenendo accordi commerciali vantaggiosi senza escalation. Questo indica che i dazi possono funzionare come leva negoziale, ma solo se accompagnati da diplomazia. Nel 2025, invece, l’assenza di dialogo diretto tra Trump e Xi Jinping rende improbabile una risoluzione rapida, prolungando l’incertezza.

Le conseguenze attuali riflettono le esperienze passate. I mercati globali hanno perso 2,5 trilioni di dollari in valore da aprile 2025, riecheggiando le turbolenze del 2018. L’inflazione globale, prevista al 3-4%, minaccia il potere d’acquisto, mentre il PIL mondiale potrebbe ridursi dell’1-2% entro il 2027 se il conflitto persiste. La storia ci avverte che le guerre commerciali non hanno vincitori assoluti: proteggono alcune industrie, ma a scapito di consumatori, imprese e stabilità globale.

Per il futuro, la chiave è bilanciare protezione e cooperazione. La storia insegna che i dazi funzionano meglio come strumento temporaneo, non come strategia permanente. Senza negoziati credibili, il conflitto USA-Cina rischia di ripetere gli errori del passato, con costi che ricadranno su tutti.

Fisica e segreti del Curling

Lo Shock che salva il Cuore

Fisica del salto con gli Sci

Voce Clonata, Truffa e Pericoli

Chip Neuralink nel Cervello

Scontro treni ad Adamuz

Iran, proteste e geopolitica

Geologia oltre i Cliché

Italia 2026: Sfide e Speranze

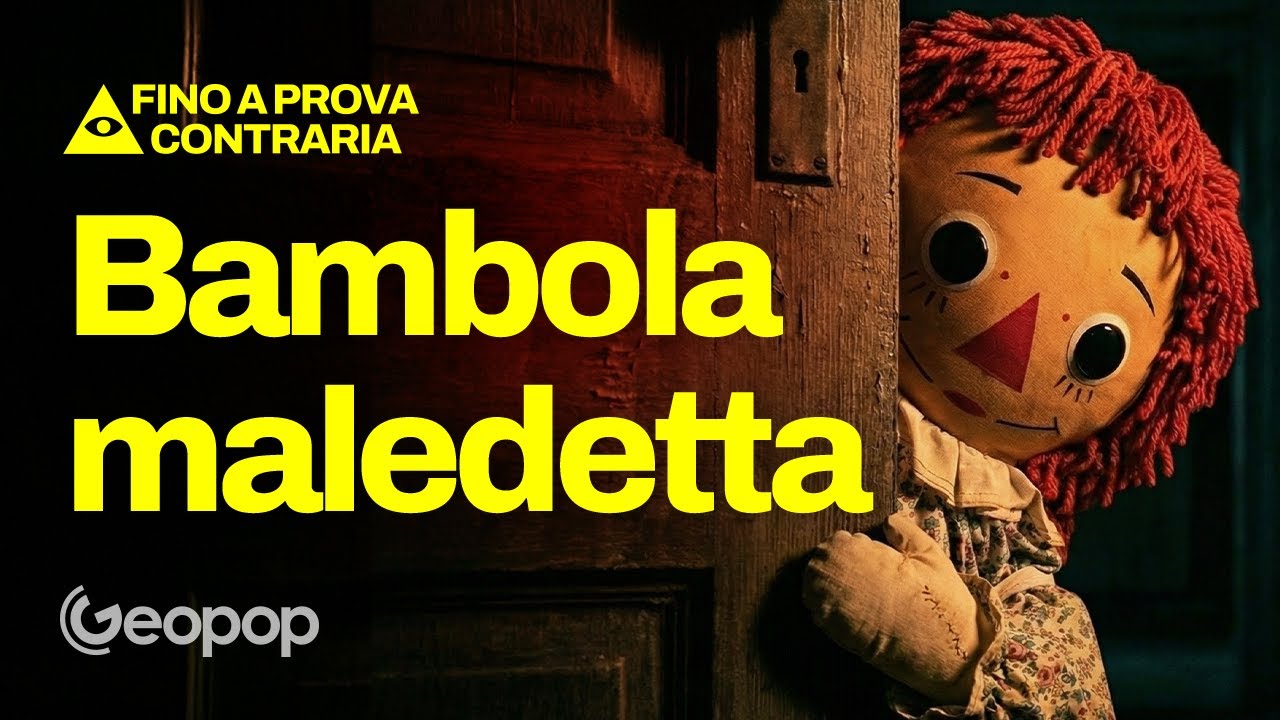

La bambola Annabelle reale

Meloni: Auguri agli Italiani